2010年12月4日土曜日

月8円スマートホン

いまさらですが、auにアンドロイド端末(型落ち)で加入してみました。

話題の(?)8円。(「au 8円」で検索するといっぱい出てくる)

端末代金は0円で契約料が2,835円、月々の支払いは(使わなければ)ユニバーサルサービスの8円だけ。2年しばり。

Wifi接続で使うつもりなので即SIMカード抜いたが、パケット使った場合は上限5985円+8円みたい。

auを使ってる人なら、小技駆使すれば、1台につき1050円分の無料通話が8円でゲットできるる模様。

思ってたより良かったこと

1.画面がでかくてなかなかキレイ。

まぁ、何と比較するかによるが当初アタマになかったがワンセグもストレスなく見れる。TVあまり見ない系には地デジはこれでいいんじゃないの?とも。アンテナの感度も合格。

2.キーボードは良くできてる

パンタグラフ式でもちろん小さいが3本指入力(親、人指し、中指)問題なし。

3.トラックボールが意外と使える

電源かなにかのスイッチかと思ってたら極小トラックだった。思ったより操作感良い。カーソルキーとタッチパネルと併用で使ってる。

4.サクサク動く

Rajikoやワンセグをバックで動かしてWeb見るとかは全然OK。もっと動作重いのかと思ってた。

残念なこと

1.Flash対応なし

OS(android)のVerが1.6でFlash対応なし。OSのVerもこの機種はなし。

2.PPPoE非対応

フレッツスポット(公衆無線LAN)だけ使えない。WindowsMobile用みたいに接続ツーを作ってくれんかな。。

3.電池は心配

バッテリ容量小さすぎの1400mAh(3.7V、5.2Wh)。せめてもの救いは、予備電池が2100円、エネループ(スティックブースター)が使えた、こと。

4.穴が無い!

うーん、これ系はストラップ付けておきたいんですが・・・。外で使ってるときに滑り落ちそう・・・。

5.リモートデスクトップ系が、、、

愛用してるLogmein(リモートデスクトップ系の通信サービス)が有料、2500円くらい。

6.Skypeが、、、、

使えるみたいだけど、3G回線しばりっぽい。まぁ仕方ないか。

総合点では思ってたより良かった感じ。

その他

2.USB充電

PCのUSBから充電しようと思ってたが特殊で充電できず。willcomもそうだったけどシャープはどのスマートホンもそうなのかな?オプションだったAC用の電源ケーブルはパスしてたので、追加購入已む無し(端末0円なのに950円もする!)と思ったが100円ショップの充電「しか」使えませんよのアダプタでUSB充電OKだった。

3.もう1台?

2100円の予備電池でもいいが、1台トータル3000円くらいなので充電を考えると、予備バッテリ 兼 充電器 兼 家ラジオ 兼 布団の中TV 用として、もう1台?などと・・・。

余談

申込書を書きながら「au初体験だなぁー」って呟いたら、「いいですよぉー、au。ご堪能ください」と調子いい系の反応。あなたは個人的にどの機種持ってるの?と聞くと、「・・・・」「どれよ?」「・・・」「じゃ、どっ

ち?」「ド・・(小声)」「ドコモいいよねぇー」「ハ・・イ・・・・」と。ま、正直でよろしい。

どうもこの手の話は多い気が・・。

いま一番気になってるケータイはドコモのN-08Bという超重(300g超)超デカサイズのなんじゃコレなケータイ。画面がでかくてスマートホンっぽいが、れっきとしたi-modeケータイ。

ガラケー(ガラパゴス・ケータイ)と呼ぶんだそーで。

魅力はほぼフルなキーボードとリモートアクセス機能とバッテリ。機種変更から1年も経ってないだなーー。

たぶん、日常的に持ち歩くことはないと思うが、家の中ケータイとして活躍の予感。

「3000円の無線LAN対応リモコン付きの布団TV(ラジオ付き)」と思えばかなり安い?かも?

この8円になる割引き、12/19までの期間限定キャンペーンとのことでした。

2010年11月28日日曜日

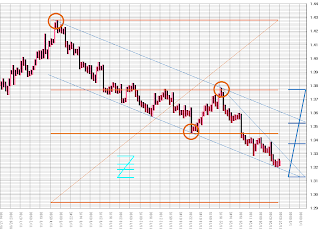

EXCELでフィボナッチ

1.4281から1.3447まで落下のあと、1.3785までほぼ38.2%戻して1.3200までやったとこ。

1.4281から1.3447のエクスパンション(1.382%)&1.3447~1.3785までの倍返しが1.31付近。

1.4281から1.3447のエクスパンション(1.618%)が、1.29台Low。

(途中戻して1.35付近までか?)

さて、どうなることでしょうか?

ところでこの図はEXCELグラフ、図中のZと=を重ねたような図形はフィボナッチリトレースメント。0~618ラインに高安を合わせてエクスパンション。

作り方は簡単。

(1)グラフ上で、図形(メニューバー → 挿入 → 図形)を選んで直線を1本横に引く。

Shiftキーを押しながら引くと水平に引ける

(2)引いた線を選択、右クリックでコピペ。

繰り返しで水平線4本に

(3)グラフの目盛に合わせて

①100 ②61.8 ③38.2 ④0 の位置に移動。

23.6%や50%、138.2%や161.8%の追加はお好みで。(38.2と61.8があれば組合せで全部表現できるよ)

(4)斜め線⑤を書き加える

(5)①から⑤の線をグループ化して完成

Shiftキーを押しながら①~⑤を全部選択して右クリック、グループ化。

グループ化してしまえば図形の大きさ変えてもフィボナッチ比率は一定なので

これで高安ポイントに大きさを調整すればOK。

グループ化したものをそのまま右クリックしてコピペで量産可。

なかなか気に入ってます。

2010年11月26日金曜日

SwingChart(100P)

2010年11月23日火曜日

日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)

似たようなものにリーマン以後有名になったVIX指数(こちらはS&P500のオプションから算出したボラティリティインデックス)があるが、その日経平均版。

期近と期先のATM、OTMのオプションIVを残期間30日(カレンダーベース?)になるように加重配分して算出してるみたい。詳しくはリンク先のPDFを参考に。実質、野村が算出なのかな。

翌日の日経新聞のマーケット欄(主要指標)に掲載されてます。

実は似たようなものを作って眺めてますが、似たようなことをしてる人はいるもので、こちら(←マニアックなw個人トレーダの人)とかこちらとか。

この図の赤いラインがそれ。(クリックで拡大)

Myインデックスと比べた場合、日経VIの方が(OTMの影響から)若干高めになるのかなと思ってみてたがいまんとこは案の定の模様。ってまだ2日なんだけど。

日経の記事に2007年まで遡って計算しリーマン時の数字も紹介されてたが、このとき差も似た感じ。

Myインデックス:(11/19)19.51%、(11/22)19.45%(▲0.06)

日経VI:(11/19)21.24%、(11/22)20.81%(▲0.43)

数字自体はさておき、前日比を見比べるとIV-Skewが少し寝たのかも。

もう少し工夫が必要だとは思うが、もしかしたらこんな使い方ができるかも知れない。

2つ見るのもメンドクサイので、、、などと思ってたが暫く2つ見てみることにした。

おまけ:Libor チャート

JPY-1M JPY-3M

USD-1M USD-3M

EUR-1M EUR-3M

GBP-1M GBP-3M

CHF-1M CHF-3M

CAD-1M CAD-3M

2010年11月20日土曜日

今週のLong&Short

まずは、先日FMで開発物語をきいて気になってたスピーカを週初に延髄ロング。

アメリカのビル・ゲーツもジョブスも世界のkitanoも絶賛(←ホントらしいよ)のタイムドメインシリーズの一番の小さいブツ。

TIMEDOMAIN light

買って正解。音を聴きわける能力はゼロを自認してますが、違いはわかる。

このアンプ内蔵の安っぽい(?)感じのスピーカですが、

玄人的にいい音なのかどうかは知らないが、

違う!全然違う!びっくりするくらい違う!

しかもこの値段で、何なのこれ??

980円のイヤホンを3800円のイヤホンに変えたときの驚きの3倍くらいビックリした。(前から使ってたAIWAのミニコンポのスピーカがショボイという話もあるが、、、)

急に押入れの中のCDを聴きだした今週でした。

なお、今回購入したのはノーマルVerだがメーカーで出荷前にTune-upしたVerもあるらしく絶賛されてた。tune-up費用は22,000円で本体より高いが2台目はそれにしようと思う(ってもう1個買うんかい!?)

このとき開発中と技術者の人が言ってるのがたぶん、今回買った

TIMEDOMAIN light

延髄ロングその②

動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか

本屋でたまたま目につき買いました。

人はなぜ錯覚するのか?なんで歳をとると時間が早い?などなどを細胞の構成が云々の分子レベルで解説したエッセー集で大変面白かった。

細胞が壊され、新しく生成が同時に起きそれが平衡を保つ、すなわちそれが生きてるってことらしいですが(要は新陳代謝ですね)、ものすごく納得した仮説は、

「なんで歳をとると時間がたつのが早いのか?」

体内時計は細胞の新陳代謝の速度で年齢を重ねると遅くなる。たとえば10際の頃1日に10だったものがオッサンになってそれが5になったとする。まだ5なので半日しかたってないと体内時計は感じてるが、現実の時間は1日経過してる。(ちょっとうろ覚え)

あー、もの凄くスッキリした。

他にもいろいろ、食べ物のことや感覚や錯覚、いろいろ書いてありものすごくおもしろかったです。一般雑誌のエッセーを加筆修正なので読み易いです。

延髄ロングその③(ショートその①)

えー、まぁ、本題なんですが、、、、EUR/USDのCall(STK=1.38 満期はNYタイムの11/19 am10:00)をIVが17%超で高値つかみでロング。ヘッジのSpotをショート。

で、満期週のでかいガンマを堪能しようと思ったが失敗。

失敗につぐ失敗でザックリ550ドルほど負け。うち222ドルが手数料(Callのワイドなスプレッドとスポットのミニマムチャージ)。厳しいのぉ。

敗因は17%超えというスっ高値で買ってしまったことベガでずいぶんやられました。もちろん満期週の銘柄で激しくタイムディケイに犯されてしまった。そしてタイミングというかリズムがあわずヘッジのタイミングが上手くいかないまま終了。途中で計算ミスでオーバーヘッジやその損切り。まぁボロボロな感じだったので週末、作戦会議をやる予定。

今週のショートその②は、アマゾンに出品してた金融工学関連の本が売れた。絶版本らしく3倍くらいだったが元が安いので・・・。

では、そろそろ週末テニスに行ってきまーす。

2010年11月16日火曜日

FX-Option のガンマトレードの実験(その4:ガンマの特性1)

今週も昨日月曜のアサイチから実験してます。

今週はやや外のOTM(Out of The Money)で満期が今週末のものを選択。

通貨は先週に続いてEUR/USD。

11/19 24:00(JST)満期のCallの1.38で、IVは17%(←高い)からの苦しいスタート。

Callを20枚LongにSpotを6.7枚Shortでデルタはフラット。

昨日は上下に120ポイントほど離したとこにデルタヘッジ用のSPOT注文(上がるとSPOTを売りましナンピン、下がるとSPOTを分割利食い。量はズレたデルタがフラットになるように予め計算しとく)。

今朝(火曜日)起きると、数ポイント届かずの1.3565(Ask)が昨夜の安値だったようです。

已む無く30ポイントほど上昇したところでデルタヘッジをかけときました。

IV(Implied Volatility オプション買ってるのでこれが下がると収益マイナス要因)も下がり、かなり悲しい状況。

さて、本題のガンマ収益の特徴。

120ポイントも離さずに60P刻みとかで細かくヘッジを重ねたらどうなんでしょうか?

単純に120ポイントで1回のデルタヘッジと60ポイントで2回のヘッジの収益の比較。

結論は、120ポイント×1回の収益は60ポイント×2回の収益の約2倍になります。

なぜ?かは図を書きながら説明するのが分かり易いのですが手抜き図で説明すると、

Callのプレミアム(価格のこと)は、原資産価格(EUR/USDのSpot価格)が下がれば下がり、原資産価格が下がれば下がりますが、横軸に原資産価格、縦軸にCallの価格という図を書くとCall価格は直線ではなく曲線になります。

黒い曲線がCallだとすると、その傾き(赤い直線)がデルタ。赤い線は1本しか引いてませんが各所で傾きは変わります。SPOT価格が変化したときデルタがどのくらい変化するのかがガンマです。

昔習った速度と加速度のような関係です(SPOT価格が時間でCall価格が距離)。

次に接線をもう1本引きます。赤い線の傾きが①でのデルタ、黄色っぽい線の傾きが②でのデルタとします。

スポット価格は①~②、②~③が60P差で①~③が120P差。

(1)Call価格の曲線、赤い直線、③の直線

(2)Call価格の曲線、赤い直線、②の直線

(3)Call価格の曲線、黄色直線、③の直線

のそれぞれに三角形っぽい隙間がありますがこれに注目。

なんでなの?は省くとして(赤い線や黄色いい線と目線を水平にしてデルタフラット目線で見れば直観でわかると思いますが、この図だけでは上手く説明できないので、また今度・・・。)、

値幅が120P程度であれば、この三角形っぽい隙間面積がざっくりのガンマ収益です。

120P×1回のデルタヘッジだと収益は(1)、60P×2回は(2)+(3)

どちらがデカイでしょうか?(1)の方がデカイです。

次に、じゃぁ120×1回と60P×2回はどれくらい違うの?を説明。

これまたザックリの概算の式ですが、

SPOT価格の価格変化をΔSとすると、ガンマ収益=(ガンマ)/2×(ΔS)×(ΔS)

イメージ的には(ちょっと違うのはさておき)、三角形の底辺が(ΔS)で高さが(ガンマ)×(ΔS)、三角形の面積は底辺×高さ÷2。

仮にガンマを2とすると

スポットが120P動くと、14400(=120×120)

スポットが60P動くと、3600(=60×60)でこれが2回で7200

ヘッジ1回あたりのガンマ収益はSPOT値幅の2乗で効いてくる。

当然ながら狙う値幅が大きいほど回数は減るので値幅が2倍になれば収益2倍、半分なら収益も半分。

そうか我慢すれば収益は増えるのか?

そりゃそうです。ガンマならぬガマン・トレーディング、おっしゃる通り。

ですがヘッジ(指値)が入らず行って来いだとガンマ収益はゼロです。

で、その間のタイムディケイ分が損。揉めばIV下がるでしょう。

一方通行で120P幅動くのか、60P幅で激しく上下するとよんで4回ヘッジが可能と考えるのか、それとも1/3押しを作って90Pずつ、もしくは90P行って来いで行くのか(90P×2回なら120P×1回より収益大)、、、、。

じゃあ、どれくらいの値幅でヘッジをかければいいんだ?

それがわかれば苦労しないです。

この辺は相場観になりますが、少なくとも日に1回はデルタヘッジをしてデルタを調整しておきたいと思うのが人情。

その際の適切な値幅の目安という話ではありませんが、これくらいでヘッジをかけると、1回のヘッジでその日はイーブン確定というノルマ的な値幅はあります。

そしてこれが原資産(SPOT)の値動きに影響を、、、というのが私の妄想。

オプションにはタイムディケイというものがあり時々刻々とその価値が下がります。

(次回に続く)

2010年11月14日日曜日

FX-Option のガンマトレードの実験(その③)

SAXOBANK FX での通貨オプションの売買ルールなど

詳しくは、SAXOBANK FX のHPで通貨オプションの商品説明を確認して頂くとして、気付いたことや感想を備忘録的に書きとめておきます。(まずはコスト面から)

1.オプションのスプレッドが広い

最も小さいEUR/USDのオプションで、16~20ポイントのスプレッド。はっきり言って広いです。IV13%、残期間1カ月程度のATMでスプレッドのプレミアム比は10%程度。

例えば、200ドルのものを210ドルで買って、190ドルで売るようなもの。銀行窓口の外貨交換手数料をも大幅に超えます。そこまでいかないにしても、もう少しなんとかならんかのぉーという感じです。CMEの通貨オプションを使えばこの点は解消されますが、1枚の規模が大きいため現実的ではありません。

2.スポットの取引にミニマムチャージが存在

1,000通貨単位で売買可能だが50,000通貨単位未満は1回の売買につき7ドルの手数料が発生する。オプションを10万通貨の小ロットでは、1回のデルタヘッジ10,000通貨単位程度になるので、毎回ミニマムチャージが発生する。これを避けるには、オプションを最低でも50万通貨単位で売買する必要があり、初心者の挑戦にはややハードルが高い。

かなり悲しい。というか、もう少し間口を広げてはどうだろーか?もしくはsaxo以外に競合がでてきて欲しいものである。

(取引ルールについて)

3.現物オプションであるということ

これは日経オプションの経験者へのメッセージになるが、通貨オプションは現物オプションであるということ。日経平均という指数オプションの場合、(権利行使が)SQ決済が差金決済となるが、現渡しとなる。例えばPut1.4000を売り建てて1.3900で満期となった場合は、買値が1.4000の現物(Spot)ポジションに置き換わる。つまり反対売買を行う手間が発生するということ。さらに、オプションに関係ないがEUR/USDの場合円転のコンバージョンも必要。

※SAXOの場合、権利行使発生時の現渡し分スポットの反対売買~円転コンバージョンを自動で行ってくれるサービスがあるが、0.5%の手数料が発生する。ガンマトレードなどSpotでヘッジをかけたポジションの場合はヘッジ分のスポットは当然ながら対象ではないので、どの道、反対売買は発生するので、あまり必要性を感じないサービスと思う。

4.満期日について

満期日表示はNY時間として認識すべき。

例えば、満期=2010/11/30のケースではNY時間(EST)の2010/11/30 AM10:00がカットオフタイム。日本時間では(米国冬時間の現在は)、11/30の24:00、つまり12/1の00:00となるので、EXCELなどで管理する場合残期間がまる1日ずれてしまわないように注意が必要。

(プライサについて)

6.IV(Implied Volatility)の表示について

オプションボード(価格表)にIVが表示されるがこれはask-bidの中央値を使って算出してる模様。プレムミアムの下限はBid=0なのでその際にもしかしたらIVがずれるのかも知れない。IVありきでask-bidの提示ならば問題ないはず。

7.Risk管理パラメータ(ギリシャ文字系)

修正ブラックショールズ式ベースの自作プライサと比較してみた。(自作プライサは金利はLibor金利を使ってる。)

たぶん、ほぼ同じ数字が出てくるのでこれでいいと思う。ただ、saxoの発注画面にあるプライサは、(EUR/USDの場合)デルタとガンマの単位がEURで、ベガとタイムディケイの単位がUSD、なぜなのかはわからないけど(考えると頭が混乱するので)、IVだけ見て後は自作プライサで管理した。

(必要資金について)

8.証拠金

たぶんスパン方式ではない。と思う。

※以下、詳細未確認につき実弾でチャレンジの際は直接FXブローカーさんに確認のこと。

詳細未確認だが、デルタを使ってスポット換算して証拠金計算の模様。したがってデルタフラットの場合は片側の証拠金のみでOKと思う。

とくに、ポジティブガンマのガンマトレーディングの場合、オプション購入費を払ってしまった後は基本的に証拠金は殆ど発生しない。デルタヘッジまでのデルタがずれてる間の分と注文時の証拠金は発生。指値注文を複数置く場合などはその分証拠金が拘束される。

9.今回の実験で使った証拠金は、

これまた未確認なので注意が必要ですが、

・Call購入費用が、1890ドル(15~16万円)

・最大で50100ユーロだったヘッジSpot注文時に一時的に12万円くらい。(これも分割すれば大していらないが、、、)

なので、デルタのズレや(たぶん証拠金は発生しないか、あっても3-4万)、不足の事態に備えたとしても30万円も口座にあればかなり余裕だろう。

Spotのみの証拠金管理の考え方とはかなり異なる。

と、思います!

※(想像含むので)実弾で発射する前に、ブローカさんのルール詳細確認の上で!

と、気付いたことはこんなとこです。

今週の作戦ですが、だいぶ長くなってしまったのでサックリと。

・まずは、わかり易くするためにデモ口座をリセットしました。

・明日もアサイチでポジション作ります。

・資金サイズは同等にして残期間短めのややアウト(OTM)を建てようかと。20~30枚程度になるのかしら?

・先週と少し違う相場観を元に、今回は少し戻してから下に向けてドタバタを期待してのCallでやってみたいと思ってます。この辺のこころは(なぜCall?)は、また今度書いてみたいと思います。先週はATM、今週はややOTM、同じCallでも少し狙いが違います(ホントか!?)

次回は、考え方や必要知識、必要ツールなどについて書いてみたいと思います。

ただ、こうやって文章で書いてみると、(紙と鉛筆使って対面説明するのと違って)なかなか難しい。

参考書の紹介で終るかも。。。

お薦めのオプション教科書はコチラ、第2章がオプション。

→ http://www.simplexinst.com/database/index4.htm

今週やったのは、「2.2.5 タイム・ディケイ vs. ダイナミック・ヘッジ」と

「2.4.2 ポジティブ・ガンマ」をほぼそのまんま。

FX-Option のガンマトレード実験(その②)

※まずは昨日の投稿で収益を勘違いしてたので修正しました。収益は少なかったですorz・・。

正しくは、

結果は、手数料等を除いた損益は$285のプラス、ミニマムチャージで$▲42、オプション売買時のスプレッド$▲196で、手数料等のコスト合計が$▲238)で、手数料等込みの最終損益は$47のプラスでした。$1890の投下資金で$47の収益、2.48%。

| Spot | IV | Call 売買 | Spot売買 | Spot建残 | PL | 手数料 | Total PL | ||

| ① | 11/8 07:00 | 1.4060 | 12.97 | 100,000 | -50,100 | -50,100 | $0 | -$100 | -$100 |

| ② | 11/8 11:00 | 1.3962 | 13.00 | 10,000 | -40,100 | $38 | -$7 | -$69 | |

| ③ | 11/10 03:00 | 1.3820 | 13.80 | 10,000 | -30,100 | $135 | -$7 | $21 | |

| ④ | 11/11 00:00 | 1.3680 | 13.65 | 10,000 | -20,100 | $164 | -$7 | $43 | |

| ⑤ | 11/11 12:00 | 1.3820 | 13.00 | -8,000 | -28,100 | $137 | -$7 | $9 | |

| ⑥ | 11/12 16:00 | 1.3625 | 13.00 | 14,000 | -14,100 | $241 | -$7 | $107 | |

| ⑦ | 11/13 00:00 | 1.3745 | 13.10 | -100,000 | 14,100 | 0 | $285 | -$103 | $47 |

収益を分解してみると(手数料等含まず)、以下のようになります。このような表を観ながら上手く行ってるのかそうでないのかを管理してました。※B/S式を強引に使ってるので実際の損益と誤差があります。

totalを見るとガンマが収益の源だとわかります。

デルタはそもそもフラット戦略なので収益もほぼチャラ、ベガはIVの変化がほぼなかったのでほぼチャラ。残るはガンマvsセータ。各ポイントでこれをチェックです。

| by δ | by γ | by th | by Vg | total | |

| ① | |||||

| ② | -$1 | $42 | -$7 | $4 | $38 |

| ③ | -$22 | $87 | -$67 | $108 | $107 |

| ④ | -$3 | $75 | -$33 | -$17 | $22 |

| ⑤ | -$5 | $62 | -$16 | -$58 | -$16 |

| ⑥ | -$8 | $155 | -$43 | $0 | $104 |

| ⑦ | $1 | $41 | -$9 | $7 | $39 |

| total | -$38 | $463 | -$175 | $44 | $294 |

①のときのPLグラフはこんな感じになります(手数料、スプレッド考慮せず。実現済みPLを含む)

②のときは、こうなります。

時間が4時間経過してるだけなので全体形状は殆ど変化してませんが、黄色い曲線の赤いラインとの交点に注目すると、傾きが少し右肩下がりになってます。これ(接線の傾き)がデルタ。①は水平、つまりデルタフラット。

ここで傾いたデルタをフラットに修正します。具体的には、EUR/USDのSpotショート5枚のうち1枚を買い戻し。

その直後のPLラインは以下のとおり。(買い戻したショート1枚の実現益を含む)

これで、ほぼデルタフラットになりました。

ここで注目して欲しいのは(①の図と比較して)、まずは最大損失(黄色い直線の最下部)が小さくなっていること。そして、全体が少し平べったくなってること。これはポジション(のRisk)が減少したことを表します。

今回はCallを買って相場が下がってるので(Callの評価額が下がる)、こうなります。逆にPutを購入していれば全体図は尖がった形状に変化します。

で最終的に⑦で全決済する直前はこんな感じに。

今回は5日の短期で、かつイマイチな相場ではありましたが、もう少し長めでウハウハ相場の場合(しっかり戻りながら下落の場合)は、タダ券になったCallを保有してるような形状になると思います(Call買って相場が下げたケースでは)。

なお、しっかり押し目をつけつつ上昇した場合の方がもっとウハウハになります。

長くなってきたので次は、SAXOBANK FX での通貨オプションの売買ルールや注意事項などをまとめたうえで、明日から実験第2弾の計画を書きます。

ということで、次へ続く。

2010年11月13日土曜日

FX-Option のガンマトレードの実験(その①)

サクソバンクFX(デモ口座)で今週やってみたことは以下の通り。

概略:ポジティブガンマのダイナミックヘッジ

1)オプションをLong、Spotでデルタをフラットに。

2)週初に開始、週末に閉める。

3)ある値幅が動いたら、デルタヘッジをかける(デルタをフラットに)

※今回は相場観なしのほぼ機械的ヘッジ(=週初の相場観に基づく売買ルール)で、約定の都度、次の逆張り指値を上下に入れて放置するスタイル。具体的のどのくらいの値幅でヘッジするのか?がミソになる。なお、途中は相場観なしとはいえ多少入ってしまうのが人情、ただしたぶんナイ方がいい。

※Callを選択した意味は特にないです。別にPutでも構わない。少なくとも相場が上がると思ってCallを選択したわけではないです。むしろ上値は重いか下がると思ってたくらい。ホントは、Call選択には戦術的(≠戦略)というかテクニック的に多少深い意味があるのだがそれは追々。

※戦略的には(相場観的には)、はっきり言って高値波乱狙い。結果はダラダラ下げただけ。外れたほどではないにしろ、当った感はない週でした。

実弾の方(片張りのスポット延髄売り)は追いかけ売りで少し引っ張ったのでまぁまぁ。ただ、参加した回数が今週は実質1回だった。

具体的な売買:(図をクリックで拡大)

図の補足です

①開始:EUR/USD Call(行使価格1.4060、満期は11/30のNYカットで約3Week)を10枚Long(IV=12.97)、デルタをフラットにするためSpotを5枚Short

買値は0.189×100,000=$1890(スプレッドがざっくり10%存在、片道5%の悲しい手数料のイメージ)

②1回目のデルタヘッジ:1.3962でSpotを1枚買い戻し(IV=13%)

Spotは5枚未満の場合、ミニマムチャージ$7が発生。これも泣ける。貧乏は悲しい。デモなので金持ちなんだがorz

③2回目のデルタヘッジ:1.3820でSpotを1枚買い戻し(IV=13.8%)

図には青で注文ミスと書いたが、デルタのズレ具合と値幅の兼ね合いから発注しなかった。後からみれば注文した方がよかったが・・。

④3回目のデルタヘッジ:1.3680でSpotを1枚買い戻し(IV=13.65%)

⑤4回目のデルタヘッジ(初めての売りヘッジ):1.3820でSpotを0.8枚売りまし(IV=13%)※1000通貨の単位で売買可能、ただし50,000通貨以下の売買は1回につき7$のミニマムチャージ(手数料)を食らう。

⑥5回目のデルタヘッジ:1.3625Spotを1.4枚買い戻し(IV=13%)

⑦全決済:1.3745でCallを転売(0.0040)、spotのヘッジ玉をすべて反対売買(IV=13.1%)

(以下のように訂正です、11/14)

実感としては少ない。こういう週はもっとタンマリ儲けたい。OPのスプレッドとSpotのミニマムチャージがキツイ。玉の規模も含めて少し戦術(戦略ではない)に工夫が必要。

収益の内訳については、基本的にデルタはフラットなのでデルタからの収益はあいません。

※デルタ収益:相場が上がる下がるで得られる損や益。通常のFXはこれを狙ってることになります。

では、なにで利益が出たのか?

ガンマ、シータ(タイム・ディケイ)、ベガからの収益になります。長くなってきたのでそこは次回に。

なお、ヘッジうますぎないか?という疑問もあろうかと思います。けど、ポジティブガンマで収益が出る(もしくはトントンな)場合は通常こんな感じで普通です。

なぜ?かはわかりませんが、このへんを参照いただければヒントがあるかも?

http://www.simplexinst.com/database/20060415report.pdf

次は忘れないうちに今夜にでも。

では、週末テニスに行って来まーす。

次回、その② に続く

2010年11月7日日曜日

カギ足(EUR/USD)と、通貨オプションメモ

2010年11月4日木曜日

中古XPデスクトップをwin7&64bit化

自宅のデスクトップは5年くらい前に買ったDELLのPen4機をずっと使ってました。それが数カ月前に昇天(電源が入らなくなった)。以来ノートをマルチディスプレイで使ってました。

さすがに不便なので、1か月程前に中古でやはり4年くらい前のCore2Duo機(日立 FLORA 330W DX1)を1.8万くらいで買ってきた。静かで早くて大変よろしい、なんの不満もないのだが、本日ふと64bit化してみたくなった。

秋晴れの祝日に朝から、Windows7(64bt)アップグレードに(2006年ものXP機&メモリMAX2Gマシンなので)若干の不安のもとチャレンジ。

インストールは拍子抜けするくらいあっさりインストール。音がでなかったが、USBスピーカ買えばいいかと思いつつ、xpのときにサウンドデバイスがRealTekだと記憶してたので,試しにRealTekのサイトから64bit用ドライバ(Vista_Win7_R253_x64)をDL、インストールしてみたらこれもアッサリ解決した。

次のハードルは、オフィス97(32bitのみ)からのアップグレードとなるMS-Office。最終的に、PowerPoin2002、EXCELが2003&2007、Wordが2007、ACCESSが2003で使いたいというややこしい環境。これもあっさり。

オフィス97は64bitにインストールできないようではじかれた。

仕方ないので、いきなり2002等のアップグレード版からインストールしようとするとアップグレード元のDISCを入れろと言ってくるので、ここでオフィス97のDISCを入れてやると一瞬読み込んで、了解!ってな感じで2002のクリーンインストールが始まった。なんだ、こういう仕組みだったんだ。なんだよ、前からこうすれば、最終的には使わない97をわざわざインストール手間が省けてたのか。

外付けマルチディスプレイアダプタも64bitドライバが出てて問題なし(I-OデータのUSB-RGBシリーズ)。

続いて証券会社、FX会社の賭博系ツール、マーケットスピードとかMT4とかとか。これまたあっさり無事インストールで動いてる。

IE(64bit版)は、速くて感動しました。特にJAVA。

ただ、IE(64bit版)はFLASHが動きません、お前はipadか?状態。でも標準でインストールされるIE(32bit版)でこれまた問題なく動きます。

メモリ2Gでどうかしら?と思ってたけど問題なく総じてXPより速くて便利になりました。

持ち歩いてるノートがWindows7なのだけどホームグループで同期もできそうなので(できないのかな?)、そうなればかなり便利になりそうです。

まぁ、まったくもって問題もデメリットもないわけです。もっと早くにWindows7移行しとけば良かったなぁ・・・と。

2010年10月31日日曜日

EUR/USD この1年(検証)

馬鹿っぽいシステムでこの1年を15分足で検証。

期間は2009/11/2~2010/10/30、15分足は「NYの冬時間」は、東京時間月曜7:00~土曜6:59、同じく夏時間は月曜6:00~土曜5:59までを使用。

ルールは40本高安をブレイクアウトしたら翌足の始値でエントリ。

40本高安の40%(≒38.2)押し戻しラインを終値ベースで抜けたら翌足の始値でイグジット。

40に深い意味はなく4に拘ってみました。タートルこんな感じじゃなかったっけ??

40HLでエントリの20HLでイグジットも悪くないがこちらの方が安定的。

たぶん、小まめに売買するのがいいのかも?

時間帯を選んだり(東京の10時~15時は避けるなど)、利食いを入れるなどの最適化をすればもっと良くなるが、たいして変わらない感じ。詳細にはやってないけど。

なお、スプレッドを0にして手数料を片道2Pとした。

要するに、ベースの戦術(戦略じゃないよ)としては、ユーロドルの15分足は逆張り禁止。阿呆になって順張りしとけ?

628回(1日当たり2~3回転)で211勝417敗の勝率33%、

PF1.3、

平均利益が50P、平均損失20P、

平均ドローダウンは▲103Pで、最大ドローダウンは▲346P(回復に84回転かかった)

最大4連勝の12連敗。

まぁ、下げて上げてのトレンドが出た1年ですから何とも言えません。

図を見ればわかりますが延々と損益トントン(200Pくらいの幅)が続いて(これはこれで凄かったりするが)、ときどきバーンというか負け知らず状態になって儲かります。

クリックで拡大。

ちなみ私は24時間というか月曜早朝~土曜早朝までの120時間/週、戦えませんので不採用です。(だれか、、、自動売買作って・・)

通用するのかどうか不明ですが、雰囲気的には、とりあえず15分足HLの方向には逆らわない方がいいような・・・。

切り返し時間帯(EUR/USD)

60PointReversal(60PのP&Fもどきの値幅足、スイングチャートともいうらしい)は、どの時間帯に発生してるかを集計。

3つは同じものだけど、市場別の時間を反映(サマータイム考慮)。2009年11月中旬から集計。30分足ベースのEXCELチャートに手作業で転換点をつけてたものを機械的に集計したものなのでキッチリ60Point以上というわけではない。

(画像クリックで拡大)

イメージ通り、イメージと少し違うものがありました。

案の定なとこ

・ロンドン8付近(東京Cut、フィキシング、アジア→欧州参入)

・ロンドン16フィキシング付近(米国参入、米指標、NYcut~フィキシング)

以外なとこ(あんまりないけど、)

・東京9-10時(これはドル円だけか)の方向転換もう少しあるかと

・東京6時が割と多い。シドニーの乱高下?月曜朝イチの窓開け→窓閉め→Woops!状態?

・N.Y.の午後イチ(東京深夜3時頃、FOMC等)とNY16時台(大引け、為替もNYclose)での転換はもう少し多いかと思った。

EUR/USD この1年の動きと妄想的臨界点

ロンドンがサマータイム終了なので(米国は来週いっぱいまでサマータイム)、いつも見てる数字について、この1年間の動きを整理。

いつも気にしてる数字はIV。

「日足値幅」と「IVから算出して想定値幅(1シグマ相当)」の関係に注目。

想定値幅に対して実際の値動きは(1/19~直近までを集計。グラフは2009/11/2から。)、

平均=1.5倍、標準偏差=0.5倍(最大=3.4倍、最小=0.6倍)

中央値=1.4倍(四分位:1.1~1.8)

妄想的臨界点について

IVと値幅を比較するのには(終値の変化などと違い)理屈的には本来の意味を逸脱した使い方と思うが、同様の「想定レンジ(前日終値+-想定値幅)」と合わせて「ヘッジ(がしたくなる)値幅、ポイント、ゾーン」などと勝手に名付けてデイトレードで使ってる。使えるかどうかは・・・だが、利食いや突っ込み売買の回避には使えると思って使っている。抜けるにしても一旦は止まること多い、と思う。無論そこまで届かない日もよくある。酔っぱらってついつい逆張りしてしまうという想定外の使い方をしてしまうのが悪い癖。

なお、想定値幅算出のIVは前日のロンドンタイム(時間まちまち)のATM、1weekを使用。急激な変化は都度調整。計算用の年間日数は計算が簡単なので256、または365を使ってる。(√256=16)。IVの1monthとHVとも比較しながら見てる。

(用語の補足)

IV:インプライド・ボラティリティ(Implied Volatility)。 オプション価格から逆算したボラティリティ。予想変動率。オプションは権利行使価格(Strike Price)×権利行使日(残期間)で銘柄多数、銘柄毎にIVが存在。

ATM:アット・ザ・マネー(at the money)、権利行使価格≒現在価格のオプションの銘柄。

HV:ヒストリカル・ボラティリティ(Implied Volatility)。値動きから算出したボラティリティ。終値、期間は20日(営業日)が一般的(?)。

(おまけ)

というか妄想にまつわるうんちく?反省?誓い?

妄想の元になってるのは、オプションの買い手(ポジティブ・ガンマ)と売り手(ネガティブ・ガンマ)の日次収益が拮抗する(ガンマ収益=タイム・ディケイ収益)となる地点、つまり妄想的臨界点は、ブラックショールズ式上では(BS式なのでボラティリティ一定の前提だったりするが・・)、実は上記の想定値幅分の値動きになる、というのはなんとも不思議な事実(方程式解けばまぎれもない事実なのだが)。実際問題は、んで起点はどこなの?を筆頭に使うにはどーすりゃええんだ?満載ではある。が、妄想臨界点として心の拠り所として使ってる。

「妄想」臨界点、オバちゃん売り(スイング的な時間軸でレンジ想定オプションのオプション売り、ショート・ストラングルでノンヘッジ、男売りとも言う?)を除いて、オプショントレード(スポットのヘッジにオプションとも違うよ)経験者なら、この妄想臨界点が平均的にヘッジを掛けたくなるポイントだと感覚値に近いようにも思う。まずはポジティブ・ガンマ組の逆張りヘッジでブレーキがかかり、続いて抜けたらネガティブ組のヘッジが入るイメージ。

このへん、もし興味があればずいぶん前に書いた日経オプションのレポートの最終ページにある参考文献でも眺めてみてくださいませ。(blogタイトル下の「ダイナミックヘッジはこちら」にリンク、pdfです)

ユーロドルにシフトして10ヶ月。デイトレードの考え方は、ほぼ固まってきた今日この頃。(といっても、主に方向性はメルマガやFX会社の情報欄、セミナーなどから男の直観で取捨選択した人様の相場観をもとにしてるので、オリジナルはレンジとタイミングだけなのだが・・・。)

そろそろ、基本ルールを文章にして整理しておきたいとこである。こちらはそのうちに・・。

そして、ロットを少し上げてやりたいとこだが(今のワタスの満玉は、ルールとして3枚にしてる)、まずは小ロットのままでルール徹底でやってみてから。延髄クリック禁止令か、、、、うーん自信ない・・・な。

以上、デイトレに想定レンジって持ってますか?を書こうと思ったがずいぶん話が逸れてしまった模様。

2010年10月24日日曜日

データで見る日本経済の本当の病状

「データで見る」とくれば思わずそそられてしまうのが賭博狂の悲しい性。

videonewsの今週のゲストは、読者から鱗と評判でバカ売れらしい「デフレの正体 経済は「人口の波」で動く」(750円)の著者、藻谷浩介氏。

まる激トークで聞き手の小幡績氏によると、「こんなつまらない本が眼から鱗と売れるのが眼から鱗w」だって。

この本、私も読みましたが面白かった。疑問もあるけどあるがとても読み易かったし、あー確かに感覚的にはそうだなぁと思うことも多かった。それをいいちゃぁーってのもあるけど。

タイトルがちょっといまいちな気がする、「データで見る・・」の方がいいと思うんだけど。

KY=空気しか読まない、SY=数字読まない、GM=現場みない での議論が横行してると言ってた気がする。空気に惑わされず、数字と現場を素直に見て普通に考えれば現状見えるでしょ、ややこしいこと言う前にまずはちゃんとみましょうよ、ってことなのかな。

マクロ数値の「率」ばっかり見るのはくるくるぱーらしい。耳は痛いが、うん、それは言えるかも。思い当たるふしもある。なんとかバンドとかRSIとか何とかボッチとかばっかり見てて、うっかり値動き見忘れてたみたいな話かな?違うか。

人口分布図の推移(人口の波)の話は大和の木野内氏などもよく使う話(木野内氏は中国分析でよく使う)で個人的には特に目新しさはなかったが人口動態図がよくできててでわかりやすかった。videonewsではそれが紙芝居になってて動かすと妙に説得力があって感心してしまった。

オンデマンドは「マル激トーク データで見る日本経済の本当の病状」(525円/月)

藻谷氏がマシンガントークで語り、聞き手の小幡績氏がぼぉーっと突っ込む感じで笑えた。

あーそうそう、本は立ち読みでもいいから7章と8章だけでもいいから読んでほしい、と。私も読み直してみよう。

ついでに、KYといえばこれ、 「空気」の研究 (山本七平)(490円)

古い本ですが、日本人のKY(空気読めないじゃなくて、空気ばっかり読みすぎ、左右されすぎ、空気ですませて白痴化)体質、今も脈々な感じなのでKY研究本でお薦め。

今回の紹介はしめて1765円(新品正価ベース)。お安くげてみました。

先週の動きと作戦会議 その2

EUR-USD 15分足、約6日分

・値幅足Zigzag(10×2)、PSar

・煩悩線(Fib)、週初来平均線

・ロン8ゾーンにN8と東8ゾーン(OpeningRange)を加えてみる。

作戦的には、

煩悩線とOpeningRangeとの位置関係を参考に、ZigzagやPsarで方向を定めFibでタイミングをとってエントリ。

見るもの多すぎ・・・かな?

といいつつ、市場ゾーンとMarketProfile。同じく15分足。

結局のところ売買時は値幅足と半値見てるだけだったりするのだが・・。

目ん玉2つしかないので、、、。

2010年10月23日土曜日

今週の復習(2010/10/18-22)

Zigzag(値幅20Pと60Pのカギ足もどき)でシュミレーションしてみました。

以下、ZZ20、ZZ60と表記。

(売買ルール)

■フィルター:ZZ60上昇中なら買いのみ下降中は売りのみ。

■エントリー(買い):ZZ20の安値が切り上げ確定。Wボトム含む。

■エグジット(転売):以下のいずれか。最大損失は23P(スプレッド2Pの場合)

・ZZ20の高値が切り下げ確定。Wトップ含む。

・ZZ20がエントリ直前の安値を逆抜け。

・ZZ60が下降転換。

(通貨ペア・期間等)

先週のユーロドル、元データは15分足、スプレッド2P、スリッページは考慮せず

(結果)

売買ポイントはこんな感じ。

青色:ロング(右肩上がりは利益、右肩下がりは損失)

赤色:ショート(右肩下がりは利益、右肩上がりは損失)

成績はまぁ微妙。このままじゃ使えませんがヒントはありそうですな(?)、半値様とかトレンドラインとかいいかも。トレンド出ればなんでもありだろ、という話もありますが。

10勝15敗で、90Pointのプラス。Longが5勝8敗のプラス60、Shortが5勝7敗のプラス30。

単純な機械的売買なのでもうちょっとやりようがあるだろうと思いつつ、、、。

まぁ、方向感やボラの相場観をメインにしつつもエントリとストップは機械的にやりたいもんです。

ということで、週末の作戦会議終了!(ひとりだけど・・)

なお、ZigZagは以前にUPしたこちらのEXCELを使用して作成。→こちら

2010年10月20日水曜日

マーケット・ウィナー2

まずはこれ。

確かに半値以下に下げてる。 図は1977年から、【対数】目盛。

360→180から始まって、前回は160→80(79.75)まで。今回は73台?

Part3で岡崎さんが「半値割らないと止まらない」の法則。

Part1 直近の日本株の動き

「マネーの鉄則 新衰退国ニッポンを生き抜く」 11月発売だそーです。

Part2 日銀の包括的な金融緩和

本丸はREIT経由で東京の不動産価格を上げることこか?

Part3 1995年頃の動きを復習

円とユーロ(マルク)の動きを並べて15年前と比較。なるほどこれは興味深い。

90円くらいまで一旦戻るかも知れないが、ドル円は2012年に72円(144÷2)が大底か?

都市伝説系だけど覚えておいてもよい数字では?

だそうです。(147.65÷2の73円だと思う)

あと、中長期だと円はユーロの波動を追いかける法則ってのをずっと以前に岡崎さんが言ってたよーな気がするが詳細忘れた。あれはなんだったっけなぁー。

2010年10月19日火曜日

高値切上、安値切下、どれくらい続くのか?

約1年分について、EUR/USDの15分足(Bidレート)で集計してみました。

高値の連続切り上げ、安値の連続切り下げ(それぞれ同値含む、孕み足もカウント)の回数は、最大は14回と15回でした。

切り上げ、切り下げが発生すると次の足も切り上げ切り下げが発生するのは57%くらい。

ざっくり連続4回くらいまでだいたい55%前後。

計算間違いか??という感じのエッジ。(計算間違かも知れませんがEXCEL消してもーた)

ただし、同値、孕み足もカウント、また陰線、陽線の区別はありませんので数字の解釈は要注意。

で、たぶんブレイクアウトでデイトレード的に攻めると、相場観が正しくないと多分負ける。でだ、検証するのもめんどくさいのでバカっぽい雰囲気で、OCO注文でコマメにジョビング敵に取る作戦。

具体的には、前の15分足の半値付近(値幅と前の足の終値とも関係するけど、1/3、半値、2/3、値幅大きめはナンピンで)で指値、利食いは高、安ツラ合わせ、損切りは安値転換、高値転換。ドテンはなし。15分に1回、OCOを入れる感じで。

入りそうにない場合は前足、(進行中の)当足の2本あわせて、押し戻しを設定。

多少の相場観さえあれば意外といけるのでは?

今日はバッチリです。ただし、注意点は放置プレイの方が楽ちんで儲かのにぃーと後悔しないこと。(そもそも、放置プレイできるほどの相場観があれば、こんなこと考えないし・・)

図は、1分チャートに15分足の高安と半値を重ねたもの。

パラボリック起点やZigZagの高安の流れもあわせてみるのが(懐具合を含む体調?によって目線がブレずに機械的にできるので)オススメ。

そのほか、ZEROZERO付近、高安節目付近など、スルーを含め適宜柔軟な対応を。時間も。

※また、MP的発想かもしれませんが、走ったとこは埋めにくるのは、日足も1分足も同じ。そこはフラクタルですな。たぶん。

15分足(赤)を1つシフトした図

これで、もし損をしたら運が悪かったってことで。

もしもうかったら、わたしのおかげ!? ビールおごってください。

では、Good Luck !

2010年10月16日土曜日

P&F でスキャルピング

こちらのblogの 「外為入門94、PFその3」 を見て、なるほど「下手な考え・・・か、、、」と思い使ってみた。

スキャルピングで使ったのでルールはじめ、リンク先でご紹介の方法とはちょっと違います。

教科書通り(?)のP&Fルールを使用したので、野村氏がblogで紹介のもの(四捨五入形式の10by3)とは、ちょっと違うのだけど大きくは違わないだろうということで。

「PFその2」で紹介されてるドテン倍返し方式は、10x3では現実的に(時間的に)無理なのでおおまかに売買ルール作ってから昨夜決行してみた。(1、4だけ絶対条件、あとは適宜)

1)方向は10x3に従う(=トレンドの定義)

2)P&Fの転換点を元に、Fibラインを引いて

3)Tickチャートの節目を気にしつつ押し戻しでエントリ

4)損切りは適当。ただし10☓3の転換は絶対条件。即ドテンはせず

5)枠が伸びたら、10☓2に変えてがまん。(ここでトレールストップをまずは入れる)

6)Tickチャートの節目と10☓2を気にしつつ適当利食い。高安ツラ合わせ、N値、1.618、チャネル、トレンドライン、etc。

7)最近の10☓3の節目や過去の20☓3の節目は大いに気にする。

図は、ロンドン~NYタイムのEUR/USD1分足バーチャート(bidレート)に10x3、10x2、10x1を重ねたもの。グリッドは10ポイント感覚。

昨夜の結果は、よかった。

難点は、忙しい。ことと、、連日、昨夜のような(トレンドがはっきりした)動きならウハウハなんだがねぇー、という気はもちろんする、こと。

トレンド定義として、深く考えずに(1)を採用、重視したのがたまたま良かったってことの気もするが来週も時間があればチャレンジ予定。

以上で週末の作戦会議終了!(ひとりだけど)

2010年9月29日水曜日

MT4:見易い(と個人的に思ってる)設定

お気に入りの設定(ノートPC、延髄クリック用)

(デフォルトでしょう)

■Grid_v1_2 → Grid_v1_0の間違い

指定した幅でグリッドを描画。

図の例は、1時間☓10point

■nZ_TimeLine

日本時間を横軸に表示。

文字でLDとNYの現在時間を表示。

各市場(TK/LN/NY)を帯状に表示。

(画面の狭いノートPCでトレードするにはとっても便利)

■23Signal_Price-v1

チャート上に(Bid)レートをでっかく表示。

どうやら、色でLong/Shortの推奨(?)してるらしい。

■CustomCandle

大きい時間枠のローソクを描画。チャート1枚で済むので大変よろしい。

図は1分足Barチャートに15分のCustomCandle。

※全部、フリーのIndicator。作者の人に感謝、ありがたいことだ。(ぐぐれば出てくると思いま)

2010年9月28日火曜日

時間帯別の値幅分布

さて、なんの図でしょう?

ユーロドルの各時間帯別の値幅分布になります。(時間足の値幅の分布)

横軸は時間帯(日本時間)、縦軸は時間足の高安の値幅(Point数)。

期間は、NYサマータイム突入の2010/3/29~9/25まで。

これ系は平均を見てもピンとこない気がしたので四分位という集計法を使いました。

上記ローソク足の実体に相当する部分が、分布の半分(25%~75%)を占めます。

高値に相当するとこが値幅最大値で安値に相当するとこが値幅の最小値、折れ線グラフが中央の値。

表は以下の通り。

| 時間帯 | 最小 | 25% | 中央値 | 75% | 最大 |

| 6 | 5 | 10 | 14 | 21 | 81 |

| 7 | 4 | 9 | 13 | 19 | 79 |

| 8 | 4 | 12 | 16 | 22 | 68 |

| 9 | 7 | 17 | 25 | 34 | 108 |

| 10 | 7 | 16 | 21 | 28 | 81 |

| 11 | 6 | 12 | 15 | 22 | 110 |

| 12 | 3 | 11 | 15 | 19 | 71 |

| 13 | 5 | 12 | 16 | 22 | 78 |

| 14 | 8 | 15 | 20 | 27 | 51 |

| 15 | 14 | 24 | 32 | 40 | 108 |

| 16 | 13 | 26 | 34 | 47 | 109 |

| 17 | 10 | 25 | 33 | 47 | 103 |

| 18 | 9 | 23 | 30 | 46 | 89 |

| 19 | 8 | 20 | 25 | 34 | 64 |

| 20 | 9 | 19 | 25 | 34 | 132 |

| 21 | 10 | 28 | 37 | 48 | 116 |

| 22 | 10 | 29 | 36 | 49 | 91 |

| 23 | 7 | 29 | 40 | 53 | 142 |

| 0 | 12 | 25 | 33 | 49 | 123 |

| 1 | 7 | 18 | 24 | 32 | 104 |

| 2 | 8 | 14 | 21 | 29 | 170 |

| 3 | 5 | 14 | 20 | 28 | 177 |

| 4 | 3 | 12 | 18 | 26 | 85 |

| 5 | 3 | 11 | 15 | 22 | 53 |

・ロンドン時間帯の値幅が大きい。

・東京タイムで動くのは午前中(9時以後)。

・NYの午後は、FOMCなどの特別な日を除くと東京タイム並。

というのは感覚と合いますよね。

ユーロドルのロンドンタイムの時間足の値幅は、ざっくりで35程度を中心に25~50Pointと覚えておきましょう。損切り、利食いの目安の参考にどーぞ。

※25%~75%、つまり上記グラフのヒゲ部分は参考程度に、重要なのはローソク実態に相当する範囲かと。

以上、ご参考まで。

次回は(次々回かも・・)、陽線、陰線別の分類、終値比の分類、15分に分割して集計。

高値更新の足、安値更新の足はどんだけ延びる?

などを予定。

2010年9月26日日曜日

移動平均のシフト

短期トレードで最近凝ってる移動平均のシフトですが、

煩悩線同様、素朴に1日は24時間なので、時間足で移動平均(24)を24前方シフト。

図の白い太線が24☓24。

点線は通常のMA24、ついでに24期間RSIとその24期間平均も描画してみる。

図は、FXDDのユーロドル時間足で8月後半(8/18)から直近(9/25)まで28日分。

なんとなく、”気持ちはわかる”的な図になってる気はしてますが、例によってドル円だと気持ちは分かりません。

まる一日前時点の移動平均線を見てみましょうよ、ということですが、煩悩線と合わせ技で使うのがオススメ。

----------------

明日は、

東京時間でじんわり下げてロンドンタイムで1.35を突破し少々行きすぎた後伸び悩みで、失速23~24時くらいに反転すれば売ってみたいゾ。なんて思ってます。

2010年9月19日日曜日

明日の作戦(スキャルピングに挑戦してみようかと)

明日は祭日、休場の東京時間で1分足でのスキャルピング野郎を堪能してみようかと。

スキャルピング、最近これに興味深々なのだけど反射神経的にオッサンにはなかなか厳しいのも事実。やってみたことはあるものの途中で疲れて迷いが生じて諦めるというパターンがいつものこと。

なので簡単なルールでアホになって買うべし、売るべし的な手法を色々検討してみた。

原点に(なんの?)帰ってというか、ここはあまり深く考えずにダウ理論(移動平均と高安更新)と一目均衡表(遅行スパン)を採用。と、したいとこだが、そのまま1分足だとなかなか厳しい気もしたので、少しアレンジ。

結果はやってみないとわからないのだけどとりあえず勝率を重視、アホっぽい作戦を2つ考えてみた。

その1 高安更新でエントリ

反射神経の鈍ってしまった老眼モードのオッサンには、高安のポイントを頭で考えてる余裕はない認識なので、過去の高安のポイントはMT4のZigzagを最適化しながら使ってやってみる。

その2 遅行線クロスでエントリ

遅行線は現在値を26日遅行(25日分)だが、見難いので現在価格を25本線させる。やはりそのままでは反射神経的に厳しいので、5本移動平均を25本先行させてスムージング遅行スパンとみなす。

その3 損切り・利食い

損切りはエントリ直前の高安の更新。

利食いは短期のトレンドライン。もしくはN値、E値。(N値で指値いれておいてトレンドライン抜けで即、成行決済みたいな感じで)

基本は10P前後で利食い損切り幅がほぼ同じになるように。

その4 その他

できれば半値付近以下の押し戻りの後のブレイクでレッツゴーとしたい。

適当感ありだが目安はどちらも10Point付近を想定。ただし、迷ったら利食い、損切りのポイントが、すぐにすぎてしまうので、エントリ後は迷わない。

※指標発表や急な発言など出た際は一旦ストップ。

※ルール微調整などは決済してから考える。

※損切りドテンはせず、次のチャンスを待つ。

うまくいくかなぁー?作戦通り実行できるかなぁー?

まぁ、パチンコに行ったつもりで、1枚しばりで休日の東京タイムを堪能してみることにしよう。

2010年9月11日土曜日

FXの素振り練習(MT4のTips)

もしかしたら、いまさらながらかもしれませぬが、MT4の便利な機能をご紹介。

ストラテジー・テスターというザラ場というか過去の動きを再現してくれる機能です。

ストラテジー・テスターという本来は(?)システムトレード用のプログラムを検証するための機能ですが、練習、復習などにも使えます。

週末に、今週の動きの復讐や素振り練習にいかがでしょうか?

Strategy Tester 画面を出す

メニュー → 表示 → Strategy Tster を選択

図のようなテスター画面が表示されるので

(1)Expert Advisor:適当に選ぶ (※システムトレードのサンプルプログラム、シュミレーション中画面に売買サインが出てくるのはこのサイン)

(2)通貨ペア:図の例ではEUR/USD

(3)期間:図の例では5分足

(4)モデル:Every Tick をとりあえず選択

動きが遅い(細かい)順に並べると以下のとおり

・Every Tick → Tick毎の動き。古いデータは1分足ベースかも。

・Control Points → 1つ下の時間枠の動きまで。5分足を選択した場合は1分足の、日足なら4時間足の4本値の動きを反映。(だと思う)

・Open Price Only → 足が1本1本進む

(5)日付と時間を使用:チェックを入れる

※チェック入れないと持ってるローカルデータの最初からシュミレーション。

(6)送信者:(※Fromの誤訳w)シュミレーションの開始日時を指定。カレンダーではめくるのがメンドウなので数字で直入力する。

(7)宛先:(※Toの誤訳w)終了日時

(8)Visual Mode:チェックを入れる

スタートボタンを押してシュミレーション開始

・「スタート(/ストップ)」ボタンを押すとシュミレーションが始まります

・「一時停止(/再開)」ボタンで一旦止めて、お好みのIndicatorやトレンドラインなどをセット

※事前に定型チャートを設定しておくと便利(チャート上で右クリック→定型チャート)

・「(一時停止/)再開」ボタン

・スピード調整:スライダーを左右に動かせば速度が変わります。

・「(スタート/)ストップ」で止まります。

で、こんな感じの画面でピコピコ動きます。

ん?売りか?などと思ったら一時停止して考えて再開。という感じです。

では、グッドラック。

2010年9月9日木曜日

超短期の売買ルールを作ってみた。お気楽系です。

最近、スキャルピングに興味があって・・・・。

考えてみました。誰でもできそうな簡単なやつ。

図はEUR/USDの1分足。

使うのは移動平均とパラボリック。

ネットで見つけた(説明がなかった、いや英語だったので「たぶん」だけど)傾きがプラスorマイナスで色が変わる移動平均線。を適当にいっぱいセット。

パラボリックは深い拘りはないけど、パラメータをいじらない(実際はいじれるけど)系のブツで好感を持ってるので。たいていのChartの装備されてるし。

【ショート】

赤くなった(下向き)移動平均線の下でパラボリックが売り転換したらショート。

ただし、パラボリックが起点(=直近高値)を切り下げてないといけない。

(損切り、利食い)は適当。

直近高値、直近安値、移動平均逆抜け、移動平均色転換、トレンドライン、値幅、N値、

【ロング】

ショートの逆

実際のところ、このIndicatorを使ってみたかったのでルールを後付で考えてみた感じ。もしかしたら超短期じゃなくてもいいのかも。

ちょっとやってみたら、うまく行った。図の3つめのベタ塗りのとこでポチっ。

たまたまかも?

追:最近MyブームのFixing時報ショート、今夜はやめておこうかと。